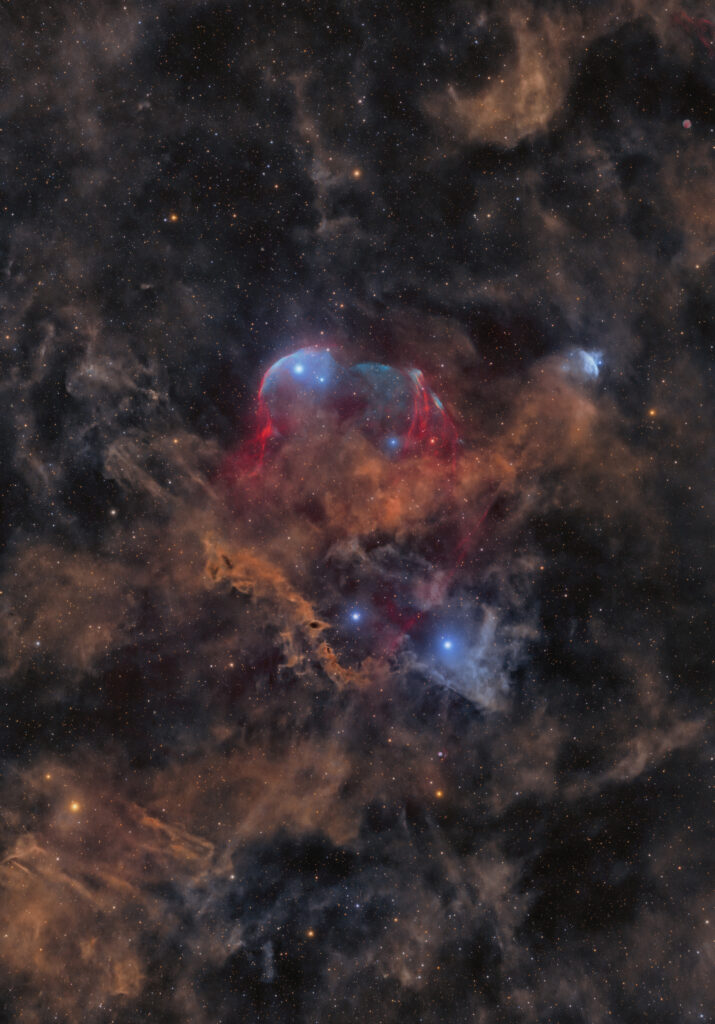

Scylla Nebula

Non loin du célèbre rémanent de supernova CTA1 (SNR G119.5+10.2) dans la constellation de Céphée, nous avons identifié le candidat rémanent jusqu’alors inconnu G115.5+9.1 nommé “Scylla”, caractérisé par sa latitude galactique particulièrement élevée. G115.5+9.1 figure ainsi parmi les rémanents de supernova les plus septentrionaux connus à ce jour. Sa luminosité extrêmement faible, l’absence d’une enveloppe nette en rayons X ou […]

DATE

7 avril 2025

CATEGORIES

Non loin du célèbre rémanent de supernova CTA1 (SNR G119.5+10.2) dans la constellation de Céphée, nous avons identifié le candidat rémanent jusqu’alors inconnu G115.5+9.1 nommé “Scylla”, caractérisé par sa latitude galactique particulièrement élevée. G115.5+9.1 figure ainsi parmi les rémanents de supernova les plus septentrionaux connus à ce jour.

Sa luminosité extrêmement faible, l’absence d’une enveloppe nette en rayons X ou ondes radio, ainsi que ses filaments très ténus ont permis à G115.5+9.1 de passer inaperçu pendant si longtemps. Bien qu’en partie visible sur certains relevés astronomiques, cette structure pouvait être confondue avec des régions HII plus étendues de Céphée.

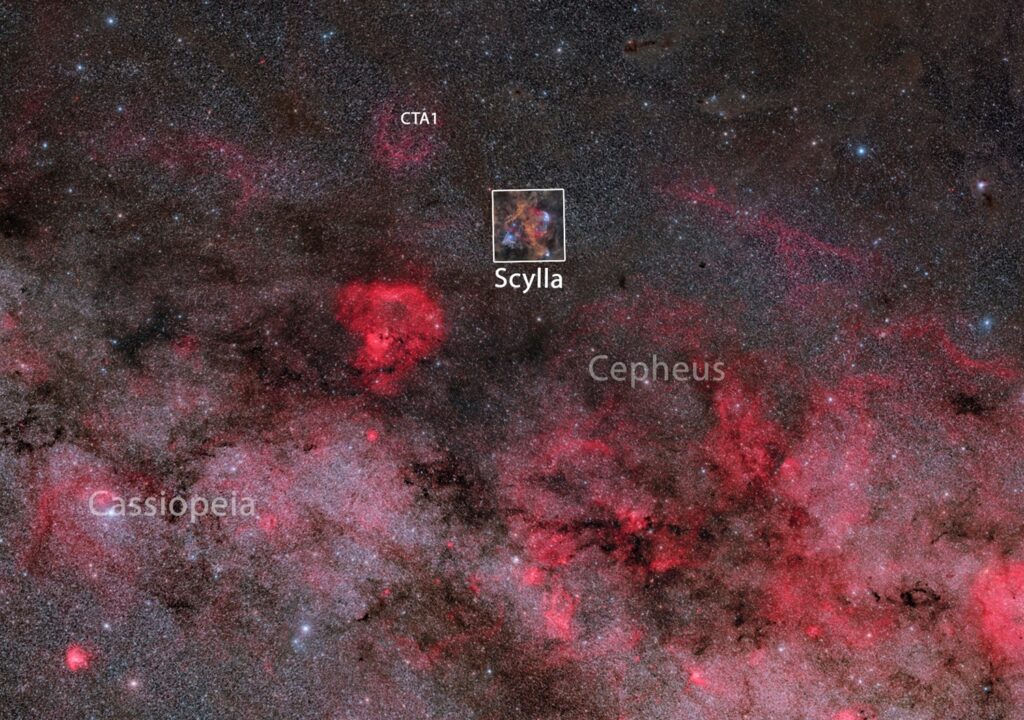

Position du rémanent Scylla dans la constellation de Céphée

© Northern Sky Narrowband Survey, Stefan Ziegenbalg

Les premières images de tests approfondies réalisées avec des filtres H-alpha ont révélé que les filaments fins correspondent à des segments visibles d’une coquille d’émission d’environ 1 degré de diamètre apparent.

Des tests supplémentaires avec des filtres Oiii et Sii ont également montré des signaux clairs, bien que beaucoup plus faibles qu’en H-alpha.

Une vérification de différents relevés astronomiques, particulièrement dans les domaines radio, rayons X et gamma, n’a révélé aucune émission notable, ce qui n’est pas inhabituel pour un candidat rémanent de supernova aussi faible.

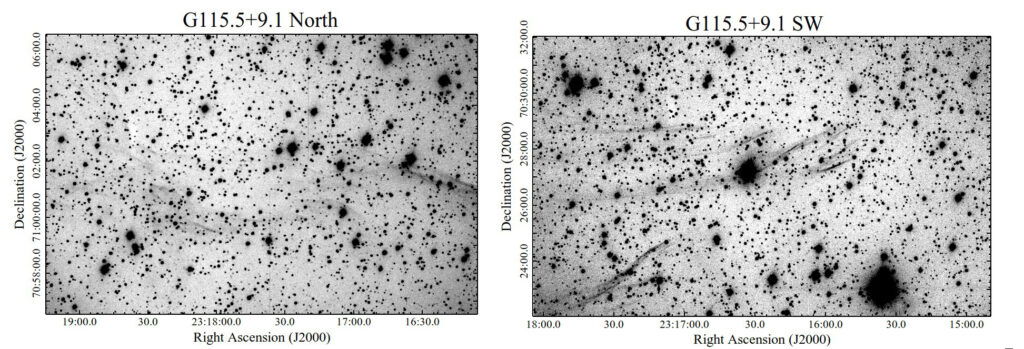

Nous avons rassemblé toutes ces données dans un rapport que nous avons transmis au Professeur Robert Fesen du Dartmouth College pour son expertise. Le Professeur Fesen a pu réaliser quelques images tests des régions nord et sud-ouest du nouveau SNR suspecté à l’observatoire MDM en novembre 2024.

© Robert Fesen

Les images obtenues le long de l’enveloppe suspectée dans les sections nord et sud-ouest révèlent de nombreux filaments fins que le Professeur Fesen considère compatibles avec des ondes de choc du milieu interstellaire (ISM). Nous avions donc une nouvelle découverte probable de rémanent de supernova (SNR) dans notre liste, bien qu’il s’agisse d’un candidat extrêmement faible.

Cette découverte est particulièrement intéressante car elle se situe très loin du plan galactique, au cœur d’une région du milieu interstellaire relativement calme. Par ailleurs, G115.5+9.1 est assez étendu, avec un diamètre d’environ 1 degré (pour la partie visible). Si l’on inclut les segments potentiels à l’est et au nord-est, sa taille pourrait même atteindre 1,5 degrés.

SCYLLA ET CHARYBDE

Certains connaissent peut-être l’expression « être pris entre Scylla et Charybde ». Elle décrit une situation désespérée où l’on doit choisir entre deux alternatives également dangereuses. Cette expression puise ses origines dans la mythologie grecque, plus précisément dans l’Odyssée d’Homère.

Scylla et Charybde étaient deux monstres marins vivant dans le détroit de Messine, représentant une menace mortelle pour les marins. Scylla était un monstre à six têtes, tandis que Charybde formait un tourbillon engloutissant les navires.

Le choix du nom « Scylla » pour le récent rémanent de supernova découvert s’inspire de son apparence inhabituelle. Les filaments rouges de gaz H-alpha évoquent les tentacules du monstre marin mythique. À l’instar de la créature antique qui entraînait les marins dans les profondeurs, ce rémanent de supernova, avec ses délicates structures filamenteuses, dégage une certaine menace teintée de fascination.

Les supernovas sont des phénomènes cosmiques puissants qui incarnent à la fois destruction et transformation. Le nom « Scylla » rend hommage à cette dualité, unissant la découverte scientifique au riche symbolisme de la mythologie grecque.

OÙ SE TROUVE CHARYBDE ?

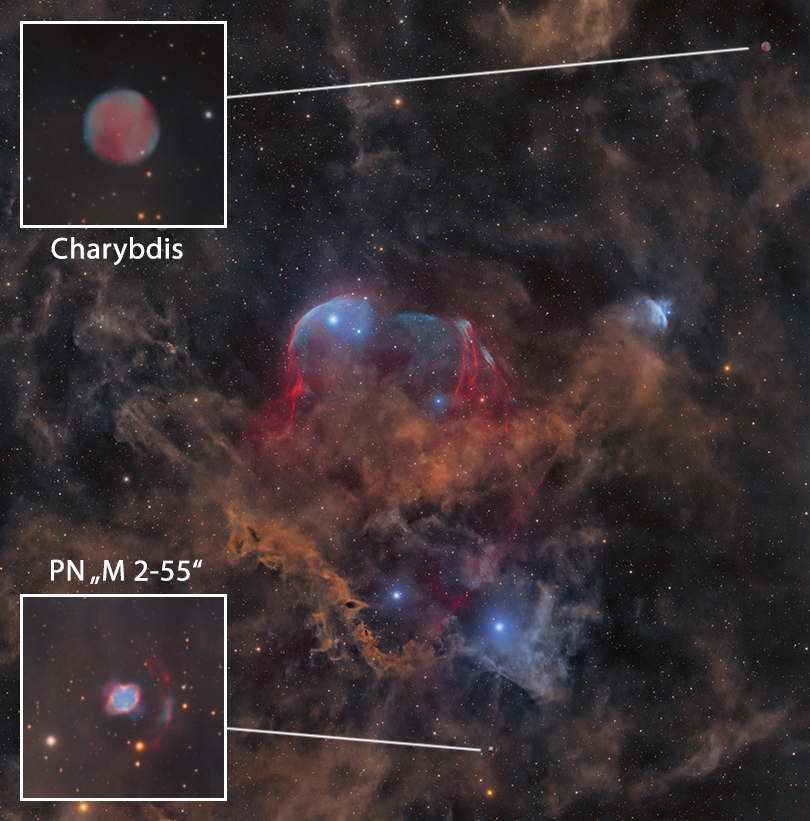

Le rémanent Scylla n’est pas le seul objet méconnu dans cette image : celle-ci contient également deux nébuleuses planétaires, dont l’une retiendra particulièrement notre attention. D’une part, on retrouve la nébuleuse planétaire déjà connue « M 2-55 » (PNG 116.2+08.5), située vers 5 heures sous le rémanent Scylla.

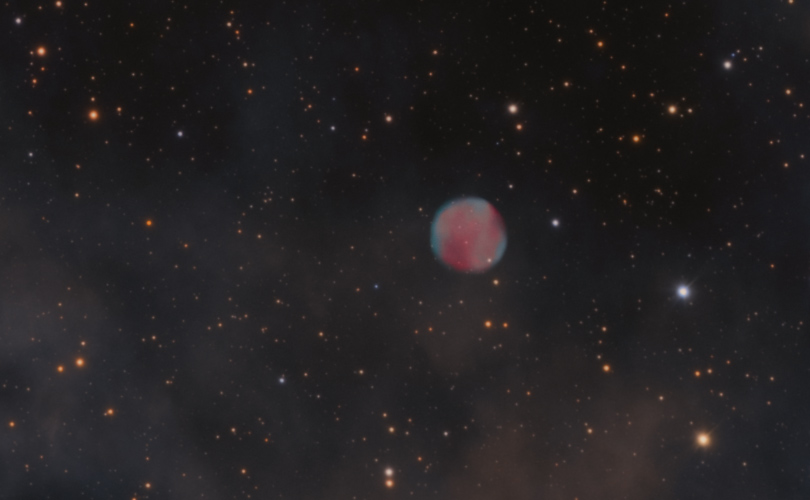

D’autre part, l’image révèle la candidate nébuleuse planétaire « Sai2 » (PNG 113.8+08.4), jusqu’alors inconnu et découvert par notre collaborateur Yann Sainty lors de la collecte de données pour le projet Scylla. Sai2 se dissimule vers 2 heures, sur le bord droit de l’image. Ce candidat présente une forme de bulle classique, avec des émissions équilibrées en OIII et H-alpha. L’équipe a choisi le nom « Charybde » pour accompagner son protagoniste “Scylla” dans ce tableau cosmique.

Nébuleuse planétaire candidate Sai2 (PNG 113.8+08.4) “Charybde” et la nébuleuse planétaire M 2-55 (PNG 116.2+08.5).

Une structure semblable à un halo a également été détectée pour la première fois autour de M 2-55. Alors que “Scylla” attire l’attention avec ses filaments rouges saisissants, “Charybde” reste plutôt discrète en bordure de l’image. Cette configuration reflète le récit mythologique dans lequel Charybde, en tant que tourbillon, représentait un danger caché qui entraînait les navires dans les profondeurs à leur insu. Avec un diamètre de 1,6 minute d’arc, Charybde ne compte pas parmi les objets les plus grands et les plus visibles du cosmos, mais cela ne diminue en rien son élégance et sa beauté simple.

Nébuleuse planétaire candidate Sai2 (PNG 113.8+08.4) “Charybde”

L’ÉQUIPE

Yann Sainty, France

Marcel Drechsler, Allemagne

Aziz Ettahar Kaeouach, Maroc

Samir Khallouqui, Maroc

Adrien Soto, France

Nicola Martino, France

Louis Leroux-Gere, France

Professeur Zouhair Benkhaldoune, Maroc

Professeur Robert Fesen, États-Unis

UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES POUR ABOUTIR À L’IMAGE FINALE

Yann Sainty sur les défis de la collecte de données :

L’observation du rémanent de supernova s’est avérée un processus complexe présentant plusieurs difficultés. D’abord, l’incertitude quant à l’étendue exacte de la nébuleuse a nécessité de nombreuses images tests pour une cartographie précise. La planification subséquente des prises brutes avec quatre configurations télescopiques différentes a demandé une coordination minutieuse pour capturer à la fois le rémanent lui-même et son environnement avec un impact visuel maximal.

La collecte effective des données s’est étalée sur 29 nuits. La faible luminosité du rémanent et la forte concentration de poussière dans la région ont considérablement compliqué l’acquisition.

Pour obtenir un signal exploitable, les expositions ont dû être limitées aux nuits de faible luminosité lunaire, sous peine de voir la lumière diffusée par la Lune masquer ou même effacer le faible signal. Cette contrainte a ralenti notablement le processus, mais était essentielle pour garantir la qualité des images.

Le traitement ultérieur des données a constitué un défi supplémentaire. La combinaison des images provenant des quatre télescopes, chacun avec des rotations de champ différentes, a exigé une expertise technique précise. De légères variations dans la rotation du champ pouvaient affecter les structures fines des filaments du rémanent. Leur préservation a donc nécessité un travail méticuleux et des étapes de traitement rigoureuses.

Marcel Drechsler sur la complexité du traitement d’image :

Ceux qui connaissent Marcel savent que sa passion, outre la recherche, est le traitement d’images astronomiques. Sa profession de graphiste indépendant et sa longue expérience dans le domaine artistique aident à créer des images percutantes visuellement sans négliger l’exactitude scientifique.

Les outils à disposition sont la composition, l’orientation de l’image, la palette chromatique, le mélange des couleurs et les modifications de contraste. Ces options permettent à l’éditeur d’image de guider le regard du public, soit pour une vision rapide, soit pour susciter son intérêt en révélant des éléments inédits ou particulièrement remarquables.

Le défi avec Scylla, un rémanent de supernova inconnu jusqu’alors, est qu’il est largement masqué par la poussière cosmique, n’étant visible qu’en quelques endroits. Un autre problème résidait dans l’extrême finesse des filaments. Contrairement aux imposantes draperies de poussière de la constellation de Céphée, les filaments du rémanent, parfois épais d’un seul pixel, passaient presque inaperçus.

Durant le traitement, Marcel a opté pour un léger épaississement des filaments de Scylla et ajouté une lueur subtile, particulièrement pour mettre en valeur les émissions H-alpha dans l’image finale.

La modification décisive de l’image fut une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette manipulation positionna le rémanent de supernova parfaitement à la verticale, légèrement au-dessus du centre de l’image. Par un heureux hasard, une formation de poussière allongée et une section particulièrement rectiligne de Scylla dessinent un triangle parfait s’ouvrant vers le rémanent.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Professeur Zouhair Benkhaldoune, Directeur de l’observatoire de l’Oukaimeden, pour son soutien indéfectible et la précieuse opportunité qu’il nous a offerte d’installer notre observatoire au sein de l’observatoire de l’Oukaimeden. Nous sommes très reconnaissants de sa confiance et de son engagement, car son aide a été d’une importance capitale pour la réussite de ce projet. Grâce à sa vision et à son soutien, nous pourrons mener à bien nos recherches et contribuer à l’avancement de la science.

Merci encore une fois pour votre générosité et votre collaboration.

Détails Techniques :

Lunettes Takahashi : FSQ106DXiii et FSQ85EDX

Montures: iOptron CEM60ec, Sky Watcher Az-eq6GT, WD-20

Cameras : Player One Poseidon M pro, Player One Zeus M pro, Zwo asi 2600mm pro

Filtres : Astronomik LRGB et Hα, Oiii et Sii 6nm, Optolong LRGB et Hα, Oiii et Sii 3nm

Échantillonnage : 1,46 arcsec

Hα 598 x 300s, soit 49 h 05 min

Oiii 787 x 300s, soit 65 h 35 min

L 510 x 60s, soit 17 h 38 min

RGB 510 x 3 x 60s, soit 25 h 30 min

Intégration totale : 157 h 48 min

DOF : 31/101/23

Date : Novembre 2024 jusqu’au Février 2025.

Lieu : observatoire HAO et HAWK, Observatoire de l’Oukaimeden, Maroc.